玩具企業(yè)要造“納米固態(tài)鈉電池”,三大疑問起底跨界虛實(shí)

時(shí)間:2024-02-06 17:38來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者:綜合報(bào)道

點(diǎn)擊:

次

截至2月5日,公司最近五個(gè)交易日累計(jì)跌幅達(dá)28.95%。

關(guān)聯(lián)內(nèi)容

實(shí)地調(diào)查丨董事長配偶股價(jià)高位減持,金龍羽固態(tài)電池投入幾何

在“故事”拋出一年之后,“玩具+教育”概念股終于在“納米固態(tài)電池”的開發(fā)上有了“實(shí)質(zhì)性”進(jìn)展。

1月29日晚,玩具制造公司高樂股份(002348)(002348.SZ)公告《關(guān)于全資子公司簽署技術(shù)研發(fā)合作協(xié)議》。公告稱,全資子公司高樂新能源科技(浙江)有限公司與重慶尼古拉科技產(chǎn)業(yè)研究院有限公司(下稱“尼古拉研究院”)簽訂合作協(xié)議。前者委托后者研究開發(fā)的是一款被稱為“納米固態(tài)鈉離子電池”的產(chǎn)品。

次日,公司股價(jià)應(yīng)聲下跌。1月30日晚,該上市公司公布了其2023年的業(yè)績預(yù)告,歸屬于上市公司股東的凈虧損7460萬元至5360萬元,同比減虧10.79%至35.91%。

但這一減虧信號和跨界新進(jìn)展并未給股價(jià)提振帶來幫助。截至2月5日,該公司最近五個(gè)交易日累計(jì)跌幅達(dá)28.95%。

高樂股份的跨界之舉似是一種縮影,在新技術(shù)層出不窮的新能源領(lǐng)域,資本市場熱點(diǎn)快速輪轉(zhuǎn)的當(dāng)下,既不乏借力技術(shù)迭代以實(shí)現(xiàn)彎道超車的成功案例,也常能見到以新技術(shù)、新產(chǎn)品博人眼球的各式“套路”。

三大疑問

這并非高樂股份首次對外公開宣稱欲圖跨界固態(tài)電池一事。

一年前,高樂股份與義烏經(jīng)開區(qū)管委會(huì)簽訂了合作協(xié)議,將在義烏投資建設(shè)2GWh固態(tài)電池項(xiàng)目,總投資20億元。此前公告稱,該項(xiàng)目的進(jìn)度預(yù)計(jì)為,自廠房租賃協(xié)議簽訂之日起12個(gè)月內(nèi)投產(chǎn),24個(gè)月內(nèi)達(dá)產(chǎn)。

記者致電該公司證券部,一位自稱馬姓的工作人員回復(fù)稱,“目前這個(gè)項(xiàng)目是技術(shù)合作,它是為我們義烏的項(xiàng)目做鋪墊。因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目是我們委托它(尼古拉研究院,筆者注)做一個(gè)技術(shù)開發(fā)。”

根據(jù)公告,在此次合作協(xié)議中,尼古拉研究院的研究內(nèi)容包括,開發(fā)固態(tài)鈉離子電池的成套設(shè)備與工藝;開發(fā)160Wh/kg固態(tài)鈉離子電池,獲得正負(fù)極材料制備設(shè)備與工藝;開發(fā)固態(tài)鈉離子電池原位固化電解液技術(shù)與固化工藝。權(quán)利歸屬關(guān)系確定為,項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)成果由雙方共同所有并共同擁有免費(fèi)使用權(quán)。同時(shí),尼古拉研究院研發(fā)的相關(guān)的其他專利技術(shù),高樂股份擁有免費(fèi)使用權(quán)。

記者從與尼古拉研究院接近人士處獲悉,該“納米固態(tài)鈉離子電池”實(shí)際為半固態(tài)電池。

該公司委托的研究單位尼古拉科技產(chǎn)業(yè)研究院首席科學(xué)家、燕山大學(xué)教授唐永福,在其重慶潼南高新區(qū)研究院第一塊大容量高能量密度納米固態(tài)鈉離子電池中試產(chǎn)品下線現(xiàn)場上,對媒體介紹稱,“我們開發(fā)的大容量、高能量密度納米固態(tài)鈉離子電池,成本低、高安全、循環(huán)壽命長、低溫性能好,是高寒、高緯度地區(qū)儲能電池、低速電動(dòng)車動(dòng)力電池的首選。”

不過,從產(chǎn)品量產(chǎn)邏輯、產(chǎn)能規(guī)模以及研發(fā)所需的資金上,都令高樂股份對外宣稱的力圖推動(dòng)“納米固態(tài)鈉電池”量產(chǎn)的動(dòng)機(jī)存在疑問。

首先,從產(chǎn)品量產(chǎn)邏輯來看,電化學(xué)發(fā)展歷程上,固態(tài)電池和鈉離子電池均為鋰電池發(fā)展過程中技術(shù)突圍的新方向。

在鋰價(jià)高企的階段,鈉電池曾一度成為資本眼中的香餑餑,蓋因其原材料的價(jià)格及低溫性能優(yōu)勢。同時(shí),固態(tài)電池技術(shù)也被視為二次電池技術(shù)未來重要的方向之一,但現(xiàn)階段面臨成本、規(guī)模化生產(chǎn)及回收等諸多挑戰(zhàn)。

電新行業(yè)分析師告訴記者,鈉離子電池是低成本取向的,性能比鋰要差,能量密度比較低。而固態(tài)電池的核心價(jià)值在于提高鋰電安全性或者能量密度。因此從產(chǎn)業(yè)化邏輯上來看,研究固態(tài)鈉電池的意義并不明晰。

其次,在研發(fā)費(fèi)用的投入上,高樂股份能給予的經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬似乎只是“杯水車薪”。

根據(jù)公告,在研發(fā)環(huán)節(jié),高樂股份將向尼古拉研究院分三個(gè)階段支付研究開發(fā)經(jīng)費(fèi),包括協(xié)議生效后;2GW生產(chǎn)線建設(shè)完成,符合技術(shù)參數(shù)并運(yùn)轉(zhuǎn)正常后;以及2GW生產(chǎn)線達(dá)到批量生產(chǎn)條件后,前者分別向后者支付1000萬元,共計(jì)3000萬元。

值得注意的是,此處“2GW生產(chǎn)線”疑似筆誤,業(yè)內(nèi)通常使用GWh作為電池產(chǎn)線產(chǎn)能的單位。同時(shí),整份公告中不止一處筆誤。

按照公告所述,收益分成為尼古拉研究院參與項(xiàng)目“后端”收益分成,具體由雙方另行協(xié)商確定。根據(jù)前后語義,此處“后端”疑似應(yīng)為“后段”。

上述接近尼古拉研究院的人士告訴記者,“根據(jù)產(chǎn)線自動(dòng)化程度不一樣,2GWh的產(chǎn)線投資在3到5個(gè)億不等,去年貴的時(shí)候更貴。因此從中試產(chǎn)品走向量產(chǎn),最終是不是能夠達(dá)成良率要求是存在風(fēng)險(xiǎn)的,有一個(gè)資方來承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)也是非常重要的。”

而被問及,3000萬的研究費(fèi)用支持是如何估算的,高樂股份回復(fù)記者,“我們是跟尼古拉研究院協(xié)商確定下來的。”

最后,從此次規(guī)劃的產(chǎn)能來看,并非小數(shù)目。2GWh固態(tài)電池如若能順利投產(chǎn),有望實(shí)現(xiàn)為超萬輛汽車的供給電池。

就在1月23日,中國臺灣固態(tài)電池制造商輝能科技陶科工廠落成,其投資了42億新臺幣(約合9.6億元人民幣)實(shí)現(xiàn)了年均0.5GWh的初始產(chǎn)能建設(shè)。其稱陶科工廠是世界上第一個(gè)(固態(tài)鋰電池)大規(guī)模生產(chǎn)線。

而據(jù)陶科工廠的介紹,首批固態(tài)電池年均0.5GWh產(chǎn)能規(guī)模可供1.4萬輛汽車使用。未來,根據(jù)市場需求,該工廠最終規(guī)劃產(chǎn)能2GWh,預(yù)計(jì)將為2.6萬輛電動(dòng)汽車提供電池。

屢遭質(zhì)疑

高樂股份的跨界嘗試在缺乏資金支持和技術(shù)背景的情況下,其成功可能性和市場影響力受到業(yè)界的質(zhì)疑。而這并非公司跨界后首次遭到質(zhì)疑。

2023年1月5日,高樂股份披露了《關(guān)于與義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》,稱擬投資建設(shè)2GWh納米固態(tài)電池項(xiàng)目。隨后股價(jià)波動(dòng),深交所在關(guān)注函中問及,“根據(jù)你公司2022年三季報(bào),你公司貨幣資金余額僅為723.41萬元,總資產(chǎn)僅為8.27億元,與擬投入金額差異巨大。”深交所要求高樂股份說明預(yù)計(jì)建設(shè)周期及投資可行性。

公司彼時(shí)的回復(fù)稱,一期計(jì)劃2023年1月-6月(累計(jì)周期6個(gè)月)完成電池產(chǎn)品下線,2023年7月-2024年6月(累計(jì)周期18個(gè)月)完成生產(chǎn)線優(yōu)化;二期計(jì)劃2023年7月-12月(累計(jì)周期12個(gè)月)完成電池產(chǎn)品下線,2024年1月-6月(累計(jì)周期18個(gè)月)完成生產(chǎn)線優(yōu)化。

其中一期1GWh生產(chǎn)線擬投資10.72億元;二期1GWh生產(chǎn)線擬投資10.00億元,兩期項(xiàng)目計(jì)劃于2023年1月至2024年6月分期投資。其中計(jì)劃自有資金出資約30%,主要來源于上市公司自有資金和控股股東華統(tǒng)集團(tuán)的資金支持,金融機(jī)構(gòu)融資比例約70%。

其中,上市公司擬出資約2000萬元,主要來源于自籌。同時(shí)通過土地、房產(chǎn)抵押取得約1.5億元銀行授信。另外,華統(tǒng)集團(tuán)針對本次投資,擬向上市公司或者項(xiàng)目公司以債權(quán)融資的形式提供約6.01億元的資金支持。

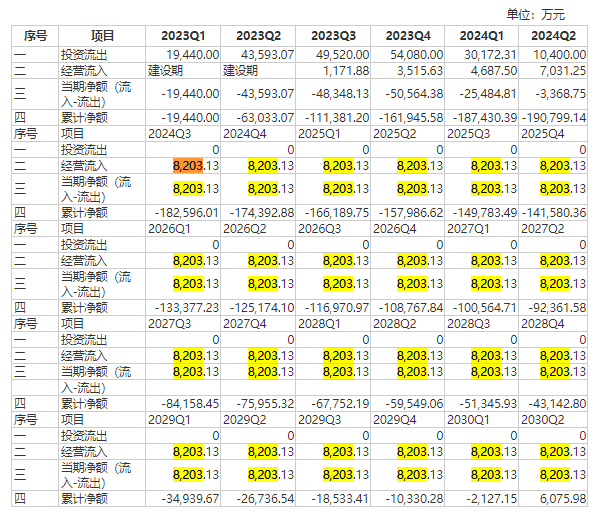

根據(jù)該上市公司回復(fù)關(guān)注函的內(nèi)容,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將從2024年第三季度起獲得經(jīng)營流入,至2030年二季度起帶來正向投資回報(bào)。

而直到近期,在高樂股份對投資者的回復(fù)中,也多次表示目前固態(tài)電池項(xiàng)目“工作正在推進(jìn)之中”以及“目前尚未有具體量產(chǎn)時(shí)間”。

高樂股份的跨界之舉并非個(gè)例。在新技術(shù)層出不窮的新能源領(lǐng)域,資本市場熱點(diǎn)快速輪轉(zhuǎn)的當(dāng)下,固然不乏有借力技術(shù)迭代以實(shí)現(xiàn)彎道超車的成功案例,但也常能見到以新技術(shù)、新產(chǎn)品博人眼球的各式“套路”。

就在年初,金龍羽(002882)(002882.SZ)也一度乘著“固態(tài)電池”的概念在二級市場高歌猛進(jìn),股價(jià)連續(xù)上漲。同時(shí),公司還在此時(shí)發(fā)布減持計(jì)劃。

此前,2021年8月期間,金龍羽股價(jià)連日異動(dòng)。深交所下發(fā)關(guān)注函,要求說明是否存在“蹭熱點(diǎn)”炒作股價(jià)的情形,發(fā)明專利是否已經(jīng)應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、份額轉(zhuǎn)讓是否具有可行性,跨界投資可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)等。金龍羽就關(guān)注函進(jìn)行了回復(fù)。

值得注意的是,在官宣跨界固態(tài)電池的近兩年時(shí)間里,金龍羽股價(jià)屢屢異動(dòng)。截至2023年上半年,金龍羽在固態(tài)電池累計(jì)投入僅為4000余萬元,持有專利為15個(gè)。除此之外,據(jù)記者實(shí)地探訪發(fā)現(xiàn),規(guī)劃為“固態(tài)電池”產(chǎn)業(yè)園的金龍羽工業(yè)園區(qū),現(xiàn)為圓通速遞(600233)的深圳轉(zhuǎn)運(yùn)中心,除了辦公樓樓上碩大的“金龍羽集團(tuán)”logo已不見金龍羽的身影。

遠(yuǎn)期來看,固態(tài)電池的價(jià)值仍受到肯定。

中信證券1月26日發(fā)布的一份研報(bào)談到,固態(tài)電池具有安全性更強(qiáng)、能量密度更高、工藝更極致等多方面優(yōu)勢,符合大容量二次電池的未來發(fā)展方向。半固態(tài)電池作為過渡路線,已經(jīng)處于量產(chǎn)前夜。中信證券預(yù)測,2025年、2030年全球固態(tài)電池出貨量分別將達(dá)38GWh、509GWh。

在業(yè)內(nèi),已有多家公司宣布將推動(dòng)固態(tài)電池的研發(fā)以及應(yīng)用,并明確了量產(chǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

寶馬集團(tuán)計(jì)劃在2025年前疾饈怨?fàn)C緋氐綞統(tǒng)擔(dān)⒃ぜ圃�2030年前實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。富士康計(jì)劃在2024年推出第一款配備固態(tài)電池的純電動(dòng)汽車,但具體的投資金額和預(yù)期產(chǎn)量目前尚未公開。去年在廣州車展上,廣汽埃安正式對外官宣將于2026年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn)搭載。去年東京車展前夕,豐田汽車與日本石油化工企業(yè)出光興產(chǎn)宣布,雙方將合作量產(chǎn)面向電動(dòng)車的“全固態(tài)電池”,目標(biāo)是在2027年至2028年實(shí)現(xiàn)“全固態(tài)電池”的量產(chǎn)實(shí)用化。

(責(zé)任編輯:子蕊)

文章標(biāo)簽:

納米固態(tài)鈉電池

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池聯(lián)盟無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國電池聯(lián)盟)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行,以便我們及時(shí)處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.69gh.com

凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國電池聯(lián)盟)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行,以便我們及時(shí)處理。

QQ:503204601

郵箱:cbcu@www.69gh.com

猜你喜歡

-

Stellantis投資法國鈉基電池初創(chuàng)企業(yè)Tiamat

2024-01-16 09:36 -

又一鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)IPO折戟!中興新材被撤銷保薦

2023-10-15 12:27 -

翔豐華:正積極接觸大眾、SKI、松下等國際知名鋰電池企業(yè)

2023-09-19 23:27 -

韓電池企業(yè)加快在美組建供應(yīng)鏈

2023-09-06 16:11 -

又一鈉電企業(yè)完成新一輪融資 !

2023-08-23 18:24 -

這家電池企業(yè)被美國納入實(shí)體清單

2023-08-08 17:56 -

英國初創(chuàng)企業(yè)Nexeon將為松下提供電池材料

2023-07-26 08:37 -

遠(yuǎn)景動(dòng)力成為全球首家實(shí)現(xiàn)運(yùn)營碳中和的電池科技企業(yè)

2023-07-16 14:18 -

500強(qiáng)企業(yè)出手,鋰電行業(yè)迎重量級玩家!

2023-07-06 11:23 -

又一電池結(jié)構(gòu)件及材料企業(yè)創(chuàng)業(yè)板成功上市

2023-07-02 10:10

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

專題

相關(guān)新聞

-

Stellantis投資法國鈉基電池初創(chuàng)企業(yè)Tiamat

2024-01-16 09:36 -

又一鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)IPO折戟!中興新材被撤銷保薦

2023-10-15 12:27 -

翔豐華:正積極接觸大眾、SKI、松下等國際知名鋰電池企業(yè)

2023-09-19 23:27 -

韓電池企業(yè)加快在美組建供應(yīng)鏈

2023-09-06 16:11 -

又一鈉電企業(yè)完成新一輪融資 !

2023-08-23 18:24 -

這家電池企業(yè)被美國納入實(shí)體清單

2023-08-08 17:56 -

英國初創(chuàng)企業(yè)Nexeon將為松下提供電池材料

2023-07-26 08:37 -

遠(yuǎn)景動(dòng)力成為全球首家實(shí)現(xiàn)運(yùn)營碳中和的電池科技企業(yè)

2023-07-16 14:18

本月熱點(diǎn)

-

再入水!寧德時(shí)代船用動(dòng)力電池領(lǐng)域有新進(jìn)展

2024-02-03 10:06 -

鋰業(yè)龍頭預(yù)計(jì)2023年凈利潤同比下降69.76%-79.52%

2024-02-02 08:14 -

碳酸鋰價(jià)格跌至10萬元/噸,2024年走勢如何?

2024-01-08 17:47 -

美國國防部禁止采購六家中企電池?回應(yīng)來了

2024-01-22 18:12 -

能量密度180Wh/kg!搭載億緯鋰能大圓柱電池車型上市

2024-02-03 07:31 -

寧德時(shí)代、比亞迪領(lǐng)頭,動(dòng)力電池進(jìn)入0.3元/Wh時(shí)代?

2024-01-17 18:16 -

又一家寧德時(shí)代供應(yīng)商上市!

2024-01-13 07:51 -

億緯鋰能發(fā)力土耳其市場!

2024-01-16 18:04

©2017 版權(quán)所有 綠色智匯能源技術(shù)研究院 華杰永泰科技(北京)有限公司 承辦 Power by DedeCms

價(jià)值成就行業(yè)品牌!竭誠為您提供最新最熱的資訊

京ICP備09081210號

價(jià)值成就行業(yè)品牌!竭誠為您提供最新最熱的資訊

京ICP備09081210號

企業(yè)微信號

企業(yè)微信號 微信公眾號

微信公眾號